InAward|《非正式日常设计》书籍设计

发布时间:09-08 09:15 | 点赞:10 | 浏览:1756

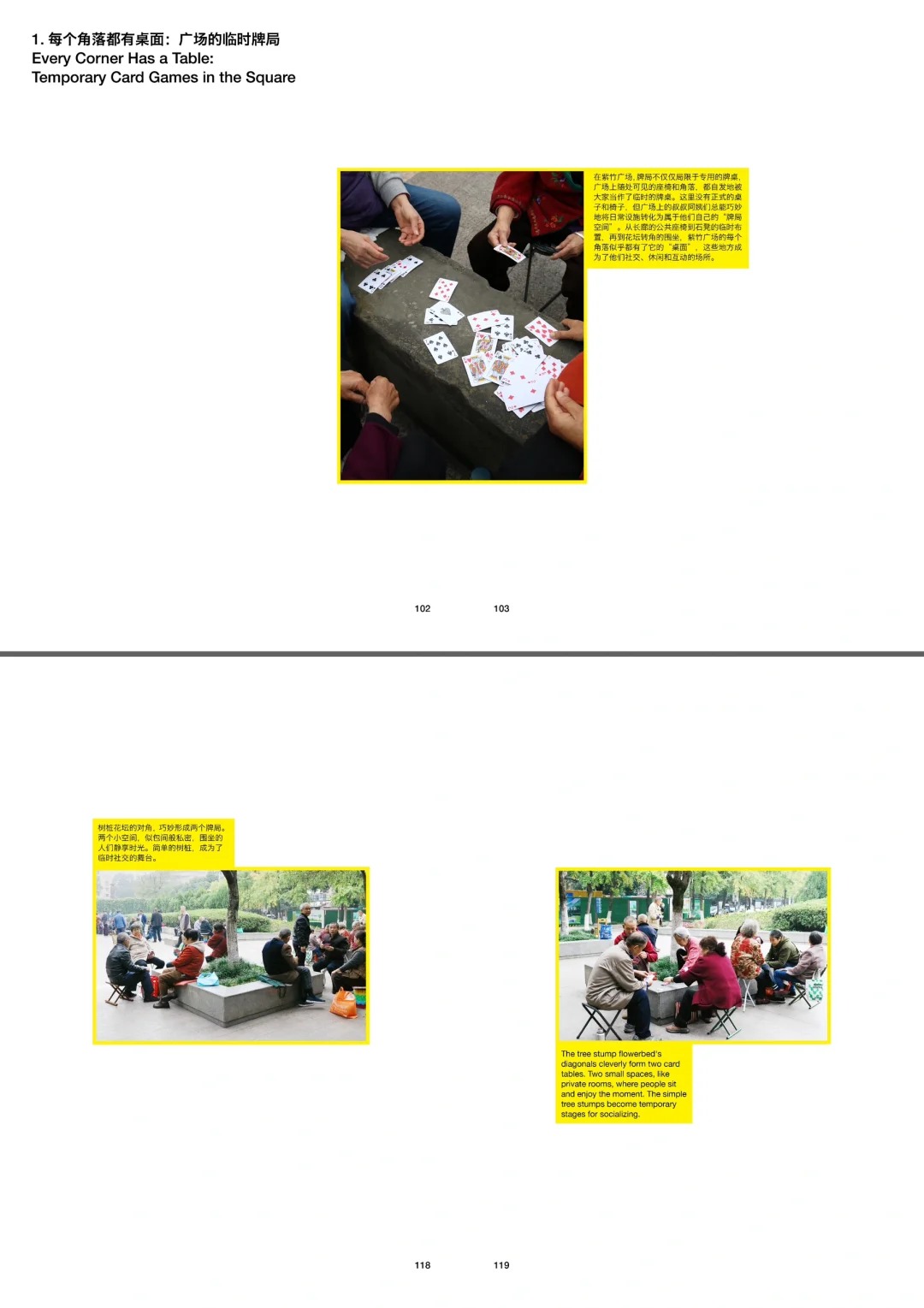

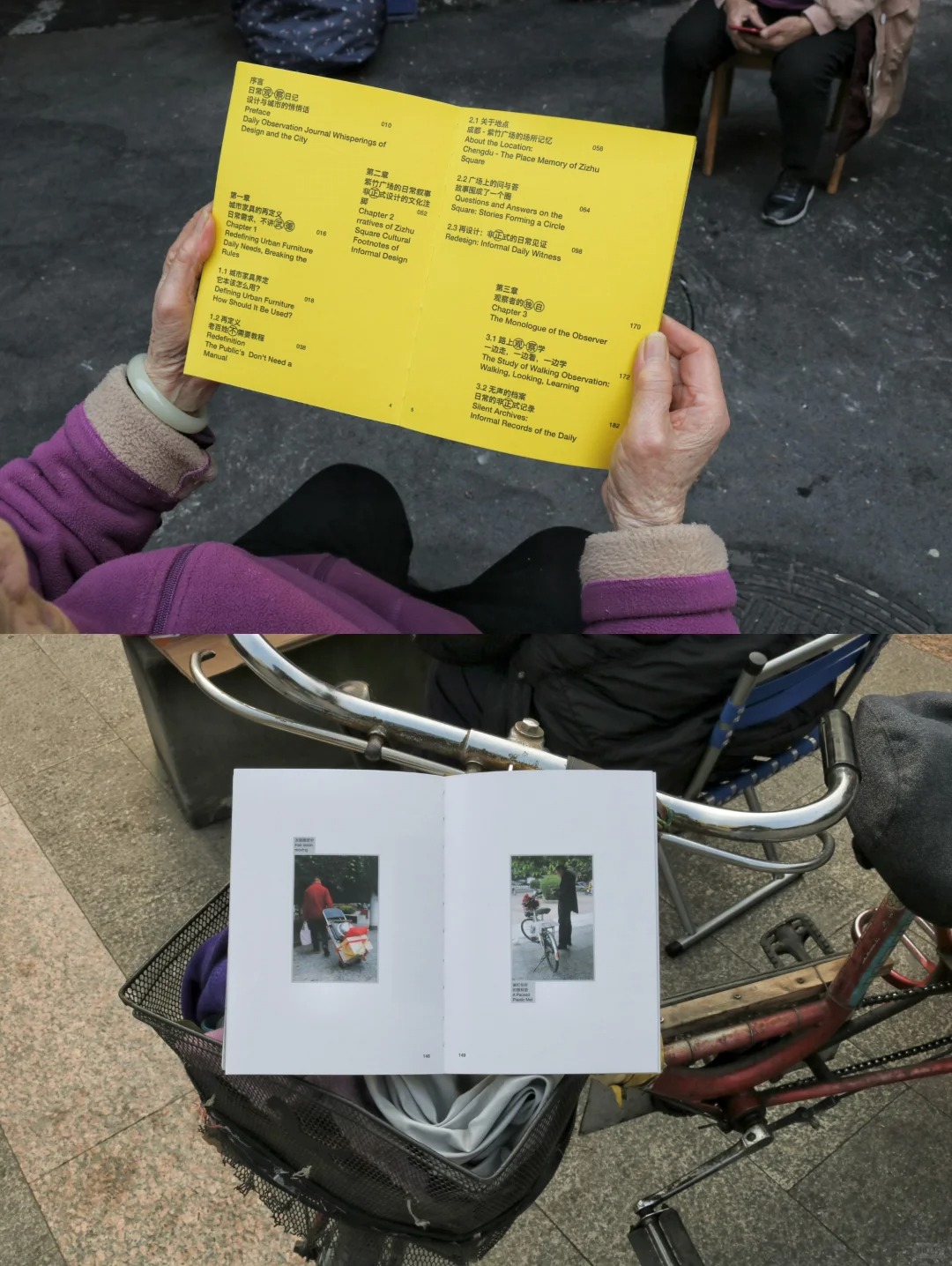

本书通过田野调查与影像记录,聚焦城市公共空间中未被预设的"民间设计智慧",揭示了普通人在日常活动中如何自发地重新定义和利用城市家具与公共设施。以成都紫竹广场为典型样本,系统梳理了老年人将广场石凳转化为牌桌、商户以花坛边缘为发廊操作台等自发改造案例,揭示普通人如何通过"非正式设计"重构城市家具功能。这些打破常规的空间实践,既是对标准化城市设施的柔性抵抗,亦是以实用主义为核心的生活美学提案——当公共空间脱离预设功能框架,市民以身体经验为设计准则,让基础设施在与日常需求的碰撞中焕发新生。

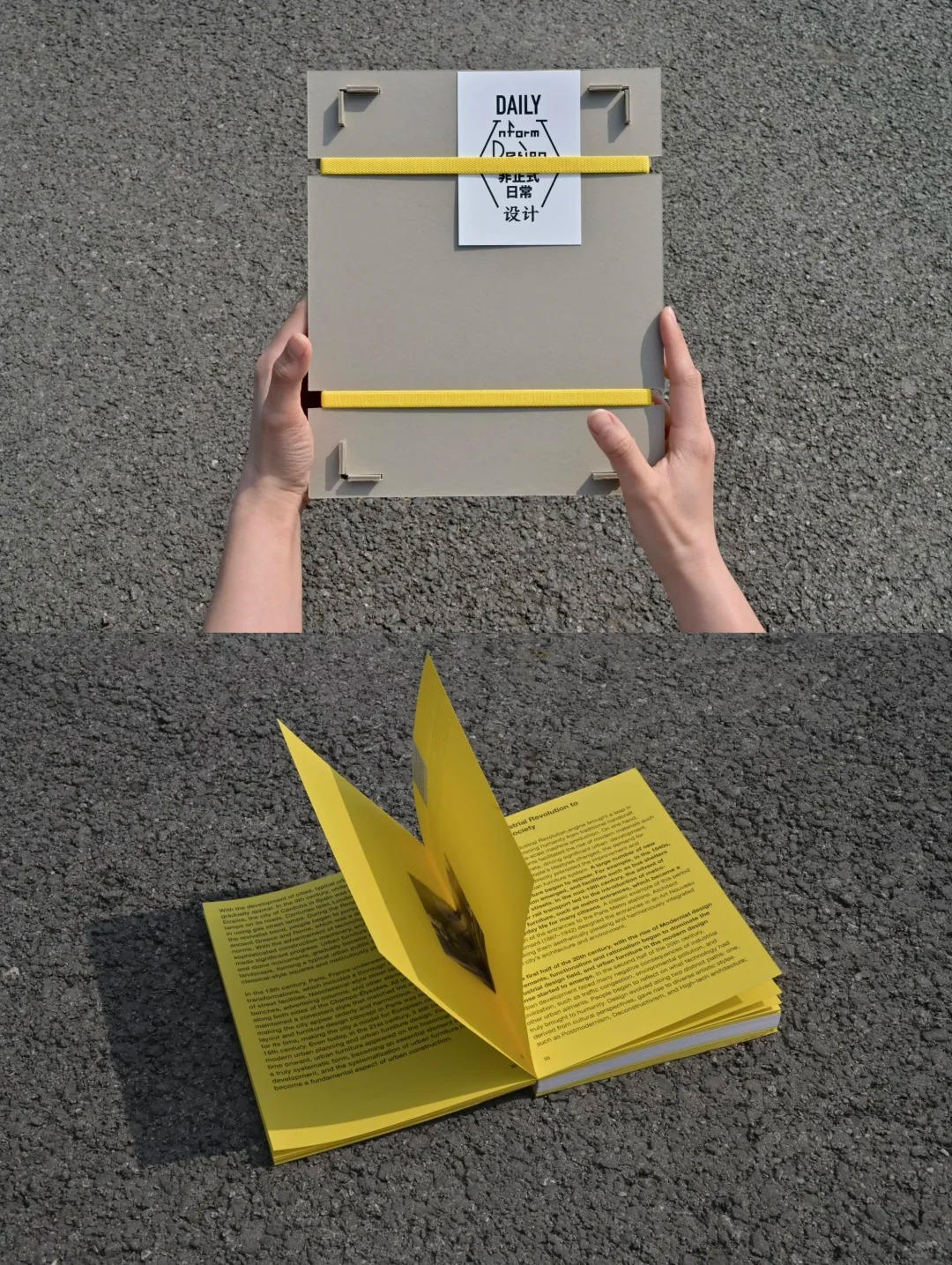

书籍设计呼应这一主题——将书籍本体作为"可拆解的城市家具"。外层榫卯盒如家具包装,封面选用气泡膜烫印象征非正式改造的临时性,盒内附有的书籍说明卡片模仿产品说明书,书脊的皮革标签则是比做家具的生产厂标,书籍内页以错位标签的视觉符号构建“日常”的松弛感。“生产标识”转化为“生活印记”,书籍本身便成为一块凝固的城市切片,记录着日常设计对公共空间的温柔重构。

点赞

收藏

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表艺集网的立场,也不代表艺集网的价值判断。如有版权纠纷,请联系艺集网。

# 书籍设计