“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”

长安的菊花金甲满城,,屹立在飒飒西风中,抗霜半寒,傲然怒放!

这句有名的赋菊诗出自唐末农民起义领袖黄菊,也许是名字里带了一个黄字,让他一生做成了一个菊花迷。

一百多年以后,在河南一个叫做陈桥驿的地方,众将领把一件黄色大袍披在了赵匡胤的身上,他也由此变成了宋王朝的创始人——宋太祖。

无论是菊花还是长袍,黄色都赋予了一点神秘的魅力,让它们看起来非同凡响。在当时的人眼中,那黄色总是透着一种“高级感”。

中国人自古以来对颜色都是非常考究的。色彩不单单是色彩,而是蓄入一种情感,跟文化交织在一起,形成了独特的“审美印象”。某某颜色就是气质不俗!为什么某某颜色就很别致?或是因为里面总包含着一种集体的文化认同。正是这种文化认同,把我们千千万万中国人人凝聚到一起。

01. 传统色彩的古色古香

相传在更早的古代世界,每个朝代都曾有自己的“主打色”,例如夏朝尚青色,商朝人尚白色,周朝尚红色,秦朝人尚黑色。尚的意思是崇尚、喜欢,但不是指整个朝野上下都白花花一片、红彤彤一片,而是说一个时代的民族总会找到属于自己的“崇尚的色彩”。

这种主打色与日后大众文化里的流行色略有不同。《左传》里曾记载:“国之大事,在祀与戎。”在远古时代,没有远程通讯设备,祭祖或行军打仗的时候总有一个“确认谁是自己人”的问题。

因此年深日久,自己人就有了“专属颜色”,它一般是作为尊贵和权威的象征,成为在祭祀典礼上动用的VIP色。在现代社会,各国有各自的国旗、企业品牌有自己的色彩风格,都能找到主打色的影子,而这都与共同体想象、自我认知有着潜在的关联。

生活总是这样,“小传统”会慢慢被更多的人接受,演化成一个社会的“大传统”。到了西周时代,“五色”已成为相对成熟的理念,人们把五色和五行联系在一起,也把时空纳入进来,例如青色对应着东和春天、赤色对应南和夏天、白色对应西和秋天等等。

青、黄、赤、白、黑,远古朝代的主打色好像印在一个圆形的五色盘上,根据相生相克的原理拨动着它的齿轮。当类似的文化形成之后,色彩已不是简单的一抹颜色,而是加增了深厚的文化底蕴。

颜色太重要了,因此也有了对颜色“较真儿”的故事。想当年巍巍大周朝崇尚的是红色,但春秋时代的齐桓公却深爱紫色。这引起了孔子的不快,他讨厌紫色,说那是“不纯正的红”,也是孔老夫子那句“恶紫夺朱”的由来。

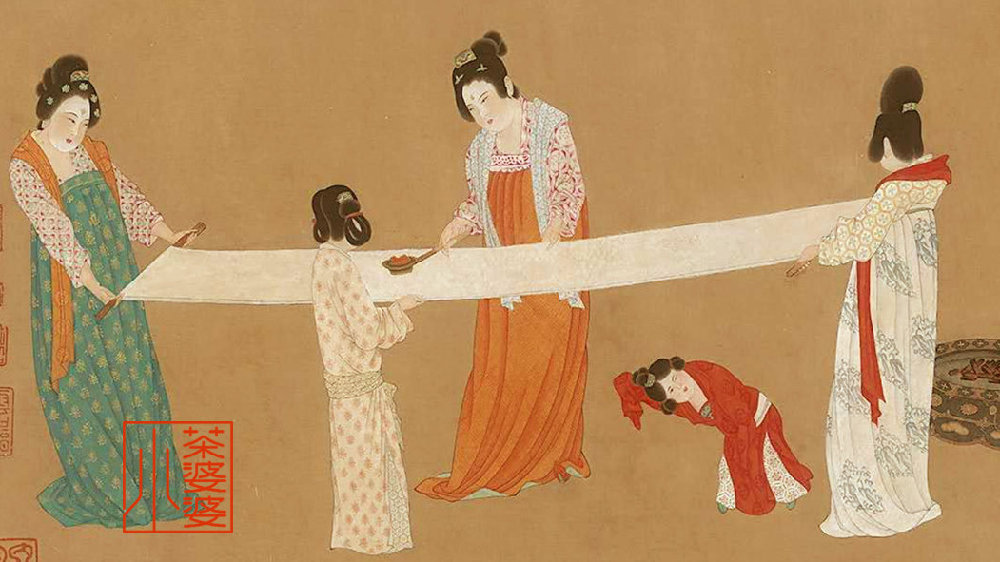

单一的颜色崇尚,到汉代基本上就不存在了,但其实后世的颜色应用更加丰富。在唐的敦煌壁画中、在宋的纸卷画作中、在明清的故宫建筑里,都能找到独特的东方色彩美学。而在民间,色彩的运用也同样成熟和娴雅,在人们的容妆与服饰上也都能看到东方传统色的基本特征,忽而艳丽,忽而又变得神秘且含蓄。

在现代不同的艺术与生活场景中,人们也会见到这种东方风格的色彩,它不是杜撰出来的,而是生长在我们自己的文化传统里。看见它们,一眼就会认出来——淡雅且古香古色。

02. 东方色语——水墨与国潮的颜色复兴

现代人对颜色的感知是一点点加深的。在建国的初期,由于经济的落后和工艺的局限,中国人曾一度停留在几个单一色调上。例如在老照片依稀可见的土布蓝、土布灰,显出那个年月的朴实无华。

那还谈不上是对色彩的艺术运用。但随着社会的发展,局面一点点被打破,上世纪80年代中国陆陆续续露出了五颜六色的模样,人们在时装与家电中点缀出了灵动的色彩。

“我的色彩我做主”——这样的审美文化意识也萌动了。在世纪之交,“中国红”作为传统色调在国内和国际大型活动中广泛应用,成为中国文化和国家形象的代表色,甚至日后也成为国潮时尚的起源色,为人们所推崇。

在回顾中国色彩的复兴过程中,中国流行色协会会长朱莎对“中国红”的一度流行仍记忆犹新,同时她也指出,近年来传统的青色调也“复活”为一种时尚元素,这种色调经常运用在家居装饰、服装设计等领域中,展现了独特的中国风格。

东方传统的颜色远不止这些,但不管是怎样的色彩,人们都会直观地感受到它的不同。一如在中国水墨作品中可见的,东方传统色彩通常偏于柔和、朦胧。而如果熟悉20世纪流行于西方的“波普艺术”,那种色彩的明亮感与中国传统作品的差别是泾渭分明的。另外,东方传统偏向于低饱和的色彩,追求淡雅与含蓄,它常可以在中国的山水画和西方的古典油画之间做出分辨。

进入现代社会以来,我们可以看到国外相关的工业与艺术组织在色彩体系上做出了很多的努力。例如为人所熟知的“莫兰迪色”“马卡龙色”“克莱因蓝”,它们带着优雅的异域风情充实了我们的审美视野,但也通过文化上的强大话语权,“规定”和“限定”了我们看待艺术的眼光。

人们在其中体验到了色彩的情绪,不能说它们不好,但终归不是在东方传统里生长出来的色彩话语。因此,它们即便很优美,也总会莫名地隔了一层风韵。

色彩是有内涵的,也是有所谓系统的,正如能写出“大漠孤烟直,长河落日圆”和“不要温和地走进那个良夜”句子的背后,是不同的文化和语法。而如果想让东方传统色彩绽放魅力,不至落入艺术意义上的“翻译腔”,也许任重而道远。

眼下,东方色彩的传统根基正在被越来越多人所珍视,我们总会在那些心领神会的商业品牌、艺术创作中看到人们的努力。那是源自于内心的自信与激情,而非外力所牵引。可喜的是,中国正在挣脱那种刻板的艺术自我定位,不断地探寻着属于自己的色彩话语。

03. 年度国色——渲染着耕织与书卷的缃叶色

“缃叶色”是一种人们熟悉的淡雅黄色,于浅黄中加了一点绿,降低了黄色的纯度,因而也就增加了黄的雅致感,这种色调在视觉上更为柔和。

它被确定为2024年度东方主题色,代表着当代中国人的美学觉醒,是中国人第一次以我们国家、我们民族的色彩来引领时尚潮流,倡导流行趋势,讲述中国故事。

传统的缃叶色在历史长河中极为“活跃”:它映现在祭祀蚕神的礼服上,浮现于酿酒制曲的麴尘中,跳跃在采桑女子的裙裾间,出现在书籍装帧的封套上,既出得礼仪的庙堂,又入得百姓的厅堂,还装点了读书人的书囊。

“缃叶色”代表了中国人所独有的“传统色”。作为中国人看待世界的方式,中国传统色既有独特的美学特质,也有独特的民族特性。它强调天地四时之美、工匠技艺之美,与人的传统生活息息相关。